Vol.43

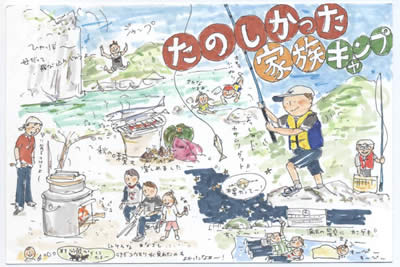

12/25-27キャンプ参加者の作品です

新年あけましておめでとうございます。 令和初のお正月、お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 旧年中はご愛顧を賜りありがとうございました。

2020年は大杉谷自然学校が設立されて20年目の節目となります。 大杉谷に来てよかったと感じていただけるようスタッフ一同尽力してまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。

今年も皆々さまにとって素晴らしき1年でありますようにお祈り申し上げます。

令和二年 元旦

Vol.42 ~ボーダレスなオドモの表紙~

大杉谷自然学校のプログラムパンフレットの表紙デザイン案を募集し始めて今年が第二回目になる。圧倒的に応募が多いのが子どもたちの絵だが、毎年集まる応募作品が面白すぎる。多くは体験中だったり、大杉谷を楽しむ情景だったりするが、奇想天外なデフォルメもある。現実には絶対居ない生き物が描かれていたり、小さな生き物が人と同じサイズで登場したり、かと思えば「それ描く?」と言いそうになる、体験で は登場機会が僅かなアイテムが隅に小さく描かれていたりする。子どもたちが自然の中から受け取るアンテナがいかに大きく繊細かが分かる。応募者の絵ひとつひとつを隅々まで眺め、思わずプッと吹き出しながらも深く感動してしまう。あまりに自由な描画が「人間と生き物、天と土などあらゆる境界は実は無いのだ」という深い哲学を呈された気になってしまうのだ。

創作はそもそも、無限でボーダレスな世界で呼び覚まされる感覚のアウトプットだと思っている。だから常識に囚われたり、定義に縛られがちな大人の発想はどうしても既成の枠を越えていかない。だから子どもたちのボーダレスには衝撃だ。曲がった線、揺らぎ震える細い線から妙な激しさやスピードを感じたり、鋭角や直線が無いタッチからはあたたかみを感じる。

これからの世の中は、間違いなくボーダレス化が進むだろう。障がいの有無、性別、年齢、国籍…。何かと何かを分ける直線の味気なさは、新しい世代が社会に放つ揺らいだ線でなぞられ、今よりもっと柔らかで力強い世界に変わっていくに違いない。そうであってほしい。

私たちが体験を通じて何かを伝えていると自覚するものより、子どもたちが受け取っている”何か”の多さを実感する。結果を求める公式のような単純な解は自然界には無い。私たちが想定できるような薄っぺらなものでは無いからだ。教えようと意気込む教育の危うさを熟知する私たちは、子どもたちの柔らかさから多くのフィードバックを受け、無限の大正解への種蒔をしている気持ちになる。

新しいプログラムスケジュールの表紙は、応募者の原案を元にデザイナーakiさんとやりとりを繰り返し、大人と子どもの感性のコラボレーション「オドモ」の世界観が表現できた。子どもの筆致を表現するための些細な表現の変更修正に根気よくお付き合いくださったakiさんにもこの場をお借りして心からお礼をお伝えしたい。

今後も毎年春の封書開封とともに皆さんに笑顔をもたらす事を願っている。

essay by 西村博美

Vol.41 ~ロングライフ大杉谷自然学校~

物を買うという行為は「物を作っている会社を支援する」事でもあると思っています。特に大杉谷自然学校のような社会への働きかけをミッションとするNPOなどは、関わったり活用してくださるおかげで継続できています。「楽しいから参加しています」と仰る方も、参加そのものが「私たちを支援してくださっている」行為であり、ありがたくも相互共助が経済化した理想の形だと思っています。

支援はNPOの活用だけではなく、例えば好きなアーティストの楽曲購入も、着てみたい衣類の購入も、そして今夜の夕食の食材も、各個人の全ての経済行為は「応援」と言ってもいいでしょう。買い手のない生産は存続しえないからです。それならば「長く楽しめる音楽、愛着をもって長年着る事ができる衣類、そしてできれば体調をベスト維持してくれる質の良い食品を摂りたいと思うのです。更に欲を言うと「支援している事を誇れるもの」を選びたい。質の悪いものや、明日には手放してしまっても未練が無いような物は選びたくない。つまりロングライフなものを選びたいと思っています。

ロングライフなものは、ベーシックな部分をしっかりおさえている事もありすぐに壊れず、流行に動じる事はあまりありません。そのため「新商品出ました!」といった扱いが少なく、どちらかというと「知る人ぞ知る、埋もれている、目立たない」ものが多いと感じます。動きが過激でないため「何してるのかな?よくわからない」と言われてしまったり。忘れられるかどうか、ギリギリのラインで存在している事も多く、メディアからめっぽう遠かったりします。…何の事を言っているか、もうお分かり?ええ、大杉谷自然学校です。

私たちはご支援いただく皆さんに誇らしげに語っていただける団体でありたいと思っています。活動を始め17年という月日の中で、トレンドに惑わされず大杉谷で環境をテーマにした体験教育活動を脈々と続けてきて事で、成長した「あの頃の子どもたち」との再会も増え、またお世話になった方とのお別れも数多く経験しました。私たちは、大杉谷に愛着を深めながら今も変わらず活動しています。「おかえり」といえる大杉谷になったなと実感する今、皆さんとの再会や交流を目的にし、プログラムが無くてもぶらりと遊びに来れる「つどい」の1回目を開催します。懐かしい顔もお見せ頂きたいですし、日頃は出来ない何気ない話も出来たらと思っています。

17年のありがたい月日を存分に感じられる1日となりますよう、そしてこの「つどい」と「大杉谷自然学校」が希望ある未来を語る場として発展していきますよう。皆さまのご参加をお待ちしております。

------------------------

●大杉谷自然学校「つどい」~はじまりの1回目

【日程】H29年9月16日(土)10時~14時

【内容】自然学校に来ていただいたことがある方や、そのご家族、支援者、関係者ほかが一同に会しての交流会。

簡単な昼食を食べながらワイワイ歓談します。差し入れ大歓迎!

【対象】大杉谷自然学校にご縁やゆかりのある方はどなたでもご参加いただけます。

【参加費】300円/1人

【集合解散場所】大杉谷自然学校(現地集合解散)

※人数把握をしたいため、お申込みいただけたら助かります

【お申込み先】大杉谷自然学校(TEL,FAX,メール等どんな方法でも構いません)

詳細チラシおもて(PDF)≫ 詳細チラシうら(PDF)≫

essay by 西村博美

Vol.40 ~今日、私たちは最高に美しい大杉峡谷で泳いだ~

|

|

|

|

|

|

|

|

広島原爆投下から71年経った8月6日、私たちはキャンプの真っ最中だった。子どもたちと大台町の奥の奥、ダムよりもっと奥の源流に居た。いつものきれいな川より、もっともっと綺麗な川に居た。「つめたーい!」「きれーーーい!」それはそれは大喜びの子どもたち。河原の石で水切りしたり、飛び込みしたり、シュノーケルと水眼で体の前からも後ろからもゆらりゆらりとうごめき泳ぐ魚を泳ぎながら眺めたり。それぞれが好きに泳 ぎ、好きに川に戯れた。

こうして泳いでいられるのは、この笑顔が見られるのは、紛れもなく日本が平和だからだ。世界では今この瞬間にもどこかで戦火があがっている。子どもたちが兵士として駆り出される。戦々恐々として生きている子どもたちが五万といる現実の中、今、日本の平和の礎に変化が起きている。

私たちは、私たち大人は、この笑顔を守らねばならぬ。何があっても守らねばならないのだ。繰り返しこの幸せな体験を子どもたちに味わってもらう。そうする事で、子どもたち自身も、この幸せな日々が変わらずあってほしいと思うはず。体験活動の中から見えてくる平和というものがある。

今日、私たちは最高に美しい大杉峡谷で泳いだ。

essay by 西村博美

Vol.39 ~正月飾り「ボク」を探して~

|

|

宮川村史の年中行事「正月」の項。「お飾り、ボク、しめ縄は昔から各家庭で年寄りが作った」とある。この記述に当たった時、二度見した。「ボク」? 「ボク」って何?

年の瀬、「ボク」探しの旅に出た。最初にお電話をしたお宅で幸運にも「正式なものではないが、ボクを飾っている」と聞き、喜び勇んで出かけた。宮川上流域には一般的な玄関脇のお飾りに、初めて見る藁細工が付けられていた。「3年ぐらい前までは、正式なものしとったけど、今は立てるのが大変やで、もうせんのやわ」「ボク」とは、漏斗状に編んだ藁飾りの名称である。「オジグイ」と呼ばれる3mもの長さの杉の木を玄関前に立て、お飾りと一緒に取り付けられる。「ボク」は「オジグイ」とセットとなり、正式な形となる。

2軒目の庭には、2mほどの「オジグイ」が立っていた。だが「ボク」はない。「ボク」を付けたのは、祖父の代までだったと70代の主が言う。3軒目の庭には、丸い平な石が置かれたままになっていた。「オジグイ」用の深い穴が埋まらないよう、石を置いて保護した跡だという。もう何年も「オジグイ」は立てていないと言う。石の下の穴は埋まっていた。

車に乗り込むと、どんどん宮川下流に向かって走らせた。大杉の隣の、その又隣の地区に来て、ようやく昔ながらの「オジグイ」と「ボク」に出合えた。「オジグイ」は優に3mを超え、高々と青空に突き抜けていた。思わず「おおー」っと見上げる。その光景は、非日常的であり、かつ神々しかった。

眼に見えない存在である神を祀る時、あるいは他界とつながろうとする時、高い構造物を作って道筋をつけ、回路をつなごうとするイメージは、世界中に普遍的に見られる表現だという。以前、博物館で見た話を思い出した。

下流に行けば行くほど、家は今様となり、玄関脇の飾りはなくなり、門松が散見する。昔から続く地域の飾りがなくなるのは、寂しく、味気ない。だが、味気ないからと言って残せるものでもない。

「ボク」には正月三が日の間、家長がその日一番の朝餉である雑煮やご飯を入れた。つまり御神饌(おみけ)を供える容器だった。「オジグイ」は地中深く80cmも刺さっている。家長という地位がなくなり、力仕事ができる若い世代がいなくなれば、実質的に「ボク」を祀る方法は失われる。

文化や風習は、変化する。大杉谷自然学校では、ささやかながら伝統文化の保存と継承に取り組んでいる。地域性を残そうとする行為に、どんな意味があるのか明確な答は、まだない。だが、残そうとする行為自体には面白さや、多大な学びが潜んでいる。

多分来たる年も、努力は続く。やがて明確な答えが、やってくる日を待ちながら。

essay by 大西かおり

Vol.38 ~風の中にも、川の流れにも~

|

|

この最近お二人の大杉谷の老子が続いて天に召された。お二方ともお世話になった方であり、とても残念だ。知恵に溢れ、体力も気力私よりに遙かに若いと思っていたから、未だに道端でお会いしそうで、その奇跡が起こったなら私は普通に「こんにちは」と挨拶してしまうのだろう。

しかしお二方に限らず、事実天に召された方とはもう二度と現世でお会いする事は無く、持っておられた多くの知識も、それを活かした知恵も、受け継がれた細く長い私史も全部持って昇天されたのだから、もうそれらのお話も聞く事はできない。他人の人生のおおかたを知る事など不可能なのは分かっていても、必ず「もっとあれもこれも聞いておけばよかった」と思ってしまうのだ。

かねてから、私は地域の方のおひとりおひとりが二つと同じものがない固有の財産のように感じている。多くのお話しを聞ける機会が滅多に無くとも、些細な会話の中からあらゆる想像力でもって人生を手繰り寄せ「その方の個人辞典」を心に綴る。有名人でなくともそれぞれの主人公のドラマが各引出しに仕舞われているのだ。

高齢化地域の優れた特色は「ライフタンク性」、つまり、長く生きた人たちが持つ知恵の価値の高さだと思う。高齢化地域は実践の歴史に裏づいた生活の知恵の活用が優れ、あらゆる場面で課題解決の要になっている。その魅力は奥深く、月日を重ねれば重ねる程、よそ者の私が感じる地域への愛着に変化する。

もうお会いできない命はそこで終わりではなく「生を超越した価値」が幾層にも折り重なって、もしかしたらこの川の流れになっているのかもしれない。私は折に触れ心の綴った引出しを開け、故人と対話する。そう思うと生と死の境界はあって無いようにも思えてくる。今日は強い風が吹き荒れている。轟轟とうなる風の中に、もしかしたら故人の声を聴くのかもしれない。

essay by 西村博美

Vol.37 ~今こそ伝統的な地域の価値を学ぼう~

「経済以上の地域の価値」

「大杉谷地域はやがて消滅します」。もう10年前から言い続けている。周りの反応は冷たかったが、だからといって消滅しない努力をしているとは思えなかった。ただ、なぜ地域が消滅してはいけないのか、地域を残す意味とは何なのか、についていつも考え続けてきた。

当校は2001年に廃校活用でスタートした環境教育NPOである。設立した当初の目標は「とにかく稼ぐ」。地域で食べて暮らすために必死だった。おかげさまで今年15周年を迎え、常勤職員6人、非常勤3人が「地域を生かした環境教育による新しい社会の創造」を掲げ元気に活動している。

だが、いよいよ地域の存続が危うくなってきた。現在、高齢化率が70%を超えて高止まっているが、近い将来、戦前生まれの世代がいなくなるだろう。つまり高度成長期まで地域に引き継がれ守られてきたさまざまな慣習や催しを伝えてくれる先生が消えるのだ。

自然学校で真剣に地域と向き合い、地域の素晴らしい先生方から多くを学べた結果、私は地域に対する見方が大きく変化した。例えば祭り。祭りを厳格なる信仰の発現と見る人が多いが、私は、厳しい自然と共生するために地域の団結を強くし、人を地域に帰属させる巧妙なシステムだったと見る。複雑なルールやタブーの存在、先達に教えを請わなければ引き継げない仕組みなど、まさに人同士を強く結びつけるための格好の素材だったのだろう。

結婚式や葬儀、介護や子育て、土木普請などは、高度成長期以前まで、家族や地域内の相互扶助により成立してきた。人生や一家の一大事を地域で完結させるため、地域の団結や帰属意識は非常に重要視された。また、それらを醸成する場が同時に、思想や身体感覚、創意工夫や人間関係を育み教育する土壌となってきた。

しかし今は、行政サービスや商品として提供されるようになった。お金で享受できるサービスが拡大するにつれて、密接な人間関係や帰属意識、地域教育など、昨今、地域の良さとして再認識される多くのものを失っていったのである。現在、地域に残る60代以上の人々はこのような相互扶助や人間同士の結びつきを引き継ぎ、地域で教育された最後の世代だ。

地域創生の好例として、地域で発掘したものが経済的に成功した事例がよく取り上げられる。しかし、経済的側面だけを指標としてはならない。お金が介在しない相互扶助・伝統的経済こそ、地域の神髄だったはずだからだ。

現代社会で地域を残す意味を問われれば「グローバル化した世界で勝ち残り、存在感を放ち続けるため」と私は答える。日本の高度成長期を本当に支えたのは、その直前まで正常に機能し、連綿と受け継がれてきた地域社会の有りようそのものだったと思うからだ。

私たちは今こそ、地域の重要さに気づき、学ばねばならない。グローバル化する世界に踏み出す人々にこそ学んでいただかねばならない。受け継がれた仕組みや埋め込まれたシステムに気づき、その存在理由や意味について考え続けるのだ。きっと驚くような真実が見えてくる。残るべき地域社会とは、貨幣経済だけによらない、伝統的かつ新しい社会であるはずだからだ。そして、私たちは地域を残すため、新しい地域社会を創る。

執筆:大西かおり

毎日フォーラム5月号(発行:毎日新聞社)より転載

毎日フォーラム

Vol.36 ~15年の輝き~

先日、事務所キャビネットの古いファイル処分をしていたら、随分古い大台町の広報誌「広報おおだい」の分厚いファイルが出てきた。溜まる一方なので、これも処分せねばと綴じを解いたそれを見て驚いた事がある。広報おおだいのラストページは、その月に1歳のお誕生を迎えたちびっこの写真館になっているが、私たちがどの号にも写る1歳児のほぼ全員の今の姿を知っているという事実だ。独身のスタッフなのに大台町内で知らない子どもが居ない。なぜなら保育園児対象の体験活動や学校の授業などで毎年必ず何等かの関わりがあるからだ。子を持つ親なら「あの子知っている、この子知っている」という事はあるだろうが、それでも大台町全員の子どもたちを知るという事は無い。先生方にもこの経験は無い。なんという有り難い仕事なのだろうと深く感動した。

私たちが子どもたちと関わりを持てるのは、体験を共にするほんのひと時だ。しかし一人ひとりの個性をよく掴んでいる私たちは気がかりな子どもについて「どう接する事でもっと成長できるか」といった事を真剣に事務所で話し合う。たとえ「ひと時」であってもその可能性を最大限に伸ばしたいという思いがどのスタッフにも有るからだ。

古ぼけた1号1号を見て歓声があがる。あの子も、この子も、その子も1歳の頃の可愛らしいこと!!私たちは遠巻きであっても子どもらのこれからの成長にずっと沿い続けたい。そう思うと「古いものを処分しよう」と言って広げたそれらのどれ一つも処分できず、もう一度ファイルに綴じて棚に戻した。口にこそしなかったが、子どもたちの成長こそが自分たちの大切な財産のような気がしたからに違いない。

来る2015年度は、大杉谷自然学校創立15周年を迎える。その間に活動を通じて出会った方々の数は6万人を超える。行きかう人のすくない小さな村落で始まった小さな活動は決して派手ではないが「真剣にその子その人に沿う」という事にぶれなかった15年の成果であると自負している。

さあ、新しい年度を迎える。志高く、常に自らを磨き続けよう。ご支援くださる皆さんとともに迎える15周年。この1年を感謝の年としたい。

essay by 西村博美

Vol.35 ~挑戦したくなること~

先日の冬のキャンプの選択時間に、こんなことがありました。対岸にそびえ立つ岩に登るため、宮川を渡ろうというのです。 真冬の宮川は凍るように冷たい上、石はツルツル滑りやすく、途中に急流があります。難易度の高い難題に5人の子ども+大人2人が挑戦しました。 地道に岩を積んで橋を造り、流れが急な所には流木を渡すなど試行錯誤すること1時間。途中、あえなく大人1名と子ども3名が川に落ちて靴がベタベタになるも、全員が無事に渡り切ることができました。 そびえる岩の上は、ちょっと空に近くて絶景。少し寒い思いはしたのですが、全員「あーおもしろかった!」と大満足な結果になりました。

「やったことがない」から「やってみたい」と思うことは、ごく自然な好奇心であり学習意欲です。「やってみた」からこそ、危険や想定の甘さに気づいたり、無鉄砲を反省できるようになります。 危険を回避し、想定を修正し、それでも小さな無鉄砲を繰り返しつつ学ぶことで、さらに大きな挑戦が開けることでしょう。 自然の中での挑戦は、未知なる世界であるがゆえに、難しくて、面白くて、満足度が高くて、学びが大きいものなのです。

2014年も多くの皆様に大小様々なチャレンジをしていただきつつも、無事に終えることができました。本当にありがとうございました。 2015年には、どんな挑戦が待っているのでしょうか? ワクワクと心躍らせる素晴らしいチャレンジが待っている、皆さまにとって素晴らしい一年でありますように。

essay by 大西かおり

Vol.34 ~木犀の香るとき~

|

|

朝、あっ!と思った。校舎の脇にある木犀が今年も香りはじめたのだ。この香りには特別な思いがある。平成16年、旧宮川村での集中豪雨災害から心が立ち直るきっかけになった香りなのだ。

災害時、避難所に身を寄せた住民がライフラインが復旧するまでの間、自分たちで山水を引き風呂に入ったことなどは今も語り継がれる。ここ大杉は火種になる薪材も十分にあり使いこなす調理道具も有る。山には食せる動物が居て猟師数も町内も一番多い地区。女性陣は野山にあるものの食材加工の知恵も豊富に持っている。ライフラインが途絶え地域が孤立しても、外に頼らず生き延びる事ができる強い地域。失意にあったあの頃、それらに思い及ばせる事が出来なかった。そこに漂ってきたのがこの木犀の香りだった。何をも語らぬ木犀の木が「悲しむこなかれ、我はここに在る」と語ってくれているように思え”ありのまま在る事の偉大さ”を感じ、くよくよし続ける自分が何とも小さく思えたのだ。

あれからもう10年。10年のうちに日本でも各地で災害が起こり「完全に安全な場所」など無い事を知った。ならば「何事か起こったとしても知恵と技で生きる事ができる、地域資源が豊富で知恵と技が伝承され活用されている地域」が最も安心して暮らせる地域ではないだろうか。しかも経験から災害についてある程度の予測力もある。災害で失ったものは多いが、復興とは失われたものや元の暮らしが戻る事のみでは無い。復興とは、経験から災害への備えや判断力と覚悟をもってもう一度生き始める事だと思う。

大杉谷は10年経ち復興を果たした。私は10年経ち「全てが揃っている大杉谷が一番便利」だと心から思っている。私にとっての復興の木である木犀から漂う香りは当時と変わらずともこの思いの違いに成長を感じる。木犀がいつまでもここで警鐘と継承を重ね、語りかけてくれる声に私は耳を傾け続けたい。

essay by 西村博美

Vol.33 ~人間とはなんぞや~

|

|

|

|

夏の体験にお越しになる団体さんから打合せ段階でご質問をいただいた。大杉谷自然学校の夏の定番プログラム「鮎のつかみ取り」について。鮎はすばしっこいので、素手では捕まえられないから軍手などの用意は必要ないですか、というご質問で、この事はもういちどこのプログラムの本質を考えるいい契機になった。

鮎はすばしっこい。人間が捕まえようと近づくほど逃げられてしまう。それが、まずもっての気づきの大きなポイントだ。さて、どうやって魚は人間に気付いているのだろうか…と。

鮎を含め魚たちは鋭い感覚で周辺環境を察知している。聴く機能は目の後ろあたりの脳部分に内耳があるが、もうひとつ、背骨に沿って「側線」という耳の機能を果たす線があり、うろこに小さな穴が開いていてそこで水の微細な震動をすぐに感じている。岸での人の声や遠くで歩く足音も水を伝う震動で側線が反応し、逃げてしまう。近づけば逃げる構造はここにある。だから「釣り竿」という近づかずに捕獲する漁具ができたのだ。

この小さな小さな魚が人間よりもうんと優れた能力で、人間より多くの周辺変化を聞き分ける。畏敬に値する鮎をいかにだしぬいて捕獲するのかが釣りやつかみどりの醍醐味だろう。手づかみすると、ぬるぬるとしたその漁体にまた逃げられそうにになる。そこをなんとか押さえこみ、そのぴんぴん跳ねる鮎に「えいっ!」と串を刺し、塩をつけ、炭火で焼き、いただくのだ。

人間とは、人間とは、、、人間とは!この残酷な人間とはいったい何者なのであろう。そうである、人間はこうして幾多の生き物が自ら呈してくれる恩恵でもってしか生き抜く事のできない、弱弱しい生き物なのだ。鮎に勝ったと思う事なかれ。主導は明らかに自然界なのである。こんなおどろおどろしい説明は、子どもたちの前で詳しくはしていない。多くの子どもらは満面の笑みで勝利の「獲ったど~!」を喜び、自分で串刺し、串を火にかける。そして満面の笑みで「おいしー!」と食べ尽くす。それでいい。こういった経験があるからこそ、いつか気づく。何によって命つないでいるのかを。

自然の中に入ると、鮎のつかみどりならずともこういう経験の連続だ。自然の中で抜き差しならない人間と自然との関係性、つまり「人間とは何ぞや」を否応なく問われるのが体験活動だと思っている。

essay by 西村博美

Vol.32 ~ようこそ大杉谷へ~

|

|

ある日の電話口の向こうで感激の叫び声が聞こえた。会話のあい間に受話器を少し離しての「本当に?ああ、嬉しい!」が何度聞こえたことだろう。電話のお相手は、キャンプの食事メニューで頻繁に利用する素材オーダーのお願い先だった。オーダー数や頻度の関係でお断りされるだろうと半ばあきらめ電話したものだから、話が半分だというのに受話器の向こうの大興奮に、私のほうが嬉しくて感激の叫び声をあげそうだった。

当然予算の話もあるのだが、先方からの提案がどんどん続き、最後に彼女曰く「価格に合わせて内容を決定していくのではなく、自然学校が何を望むのか。望まれるものを私は作りたいんです」。そして翌日、家に帰ったら何種類ものサンプルが届いていた。お手製だと思われる新聞袋に包まれたそれをを抱えると、まだほんのり温かかった。もう夜もひんやりの時間。この袋に詰まる作り手の思いが、抱えた私の腕の中でじんわり温かく滲みてきた。

ジュニアスポーツの食事指導活動を始めた。資料をまとめ、お話をしながら思う事がある。理想的な食事など今どき知らない人などおらず、何を見ても読んでも同じ事柄が書かれてあり、これだけでは理想的な食事を維持しにくい。なぜなら日常食というのは「餌」ではなく「楽しみや幸福感」に直結しているから。同じ内容の食事をしても「楽しくいただく」のか「無理やり食べるのか」で体への作用は変化する。子どもが喜ぶ食事の提供より、成長期に必要な体作りのための食事を心がける中で、楽しみながらできれば感謝して食べてほしいと常に思う私たち。

キャンプでは食事の際、どんな方が関わってこの食事にたどり着いているのか、出来る限り話をしている。口に入るまでの食べ物それぞれに多くのストーリーがあり、口に入った後、個々の身体から発信される次のストーリーに繋がっている幸福なる事実を子どもたちとも共有したい思いからだ。

食は旅そのものだとも思う。種実が土と出会い、やがて誰かの身体で化身となって命に繋ぐ。時は6月末。キャンプシーズンに入った。食を含む多くの信念がキャンプという「旅」に来る子どもたちのなかで大きく実るよう心から願っている。楽しいキャンプの裏側には数知れぬ多くの命への思い、すなわち「ストーリー」が詰まっていて、君たちと出会う事をここで待っている。ようこそ、大杉谷へ。

essay by 西村博美

Vol.31 ~記録~

何でも手軽に手に入るようになった今、完成品しか目にしないことが多く、その物が作られる過程を知らないという物が多くありませんか?

完成品と原材料が分かれば過程を想像することが出来たり、今はインターネットなどで手軽に調べたりすることもできますが、実際に作っているところ拝見させていただきますと、そこには独自の手法や自然との深い関わりがあることが分かってきます。そして、その中にも日々の暮らしを豊かにする要素があるように思います。

大杉谷で暮らしているといろいろな物、例えば、お茶や蒟蒻、さらには蜂蜜などもご家庭で手作りされている場面に出会います。それらの制作過程には適した道具と長年受け継がれ洗練されてきた手法があり、手際よく美しく仕上げられていきます。また、原材料となる植物などにしても、自然の営みを上手に把握し、それに合わせた手入れが重要であることに気づかされます。

ここ数年で、生活の一部だからこそ長く受け継がれてきていたものは、道具の発達により作業が自動化されたり、生活様式の変化にともない材料が入手しづらくなったことで、昔ながらの材料を惜しみながらも工業製品を取り入れたりと日々変化が起こっています。代々継承されてきたが徐々に行う人が減ってきているのです。

大杉谷自然学校では、地域で大切にしていきたいものを残すため、大杉谷の暮らしを動画で記録し始めました。地域行事にお邪魔させていただいたり、食文化などでは地域の方に講師になっていただいてスタッフが教わったりして記録を撮っています。今後は、興味を持っていただくきっかけとなるように広く発信も行なっていきたいと考えています。

essay by 宮川雅彦

Vol.30 ~冬のわくわくキャンプを終えて~

|

|

2013 年を締めくくるキャンプが終わった。子どもたちを迎える為に、どの様なキャンプにしようかと色々と考えて準備をしてきたが、子どもたちに何が面白かったかと聞くと、休み時間にボール遊びをしたこと、お風呂ではしゃいだこと、夜寝る前におしゃべりしたことと、友だちと自由に過ごした時間を一番に挙げる子どもが多い。確かに学校や放課後、普段の生活とは全て違った環境におかれ、特に夜ともなるとワクワクの絶好調!友だちや兄弟でも特別な時間を共有し、興奮している事はよく伝わってくる。

大杉谷自然学校の自然体験活動には大変な思いや面倒臭さに挫けそうになるプログラムも多い。薪割りや風呂焚き、火と昔ながらの道具を使った調理、物づくり…。子どもたち皆が面白さを見出し、関心をもって取り組むプログラムではない。

私たちは大杉谷という山里の地で、地域から未来に伝える必要のある事柄をプログラムにしている。薪割りや薪風呂焚きにだって様々な学びが凝縮されている。ガスや電気が普及していなかった時代の木や炭などの木質エネルギーは地域で循環する持続可能なエネルギーだ。古い中にも新しさが詰まっているし、火を焚く事は理科の要素がぎっしり詰まっている。薪割りは刃物の扱い、身体の使い方、集中力を最大限に生かさないと上手くできない。また、火の神様や、自然物に感謝する事を忘れない地域の人の生き方にも、私たちが学ばねばならない事が多くある。

関心があるなしに関わらず、両者にとって何かを感じ、考える機会になると信じている。そして今経験した事は、いつか分からない未来にそれぞれが何かしらの影響を受ける種となっていくだろう。

今回のキャンプで薪割りをしている時のこと、身体も小さく斧をもち上げるのも大変だった女の子が、大きな斧を振り上げて薪を見事に割っていた。大人顔負けにバンバン薪を積み上げる男の子も出現した。そしてみんなとてもいい顔をしていた。年に数回しか会わないせいか、子どもたちの成長にいつも驚くばかりで、そんな瞬間がとても嬉しい。

地域から学ぶことはまだまだたくさんある。そして、キャンプの子どもたちに関わらず、参加して下さる皆さんから学んだことも、私たちに素晴らしい糧となっている。来年もまた、たくさんの方との出会いを楽しみに、気持ち新たに 2014 年をスタートしたい。

essay by 池田直代

Vol.29 ~数値にならない確かなもの~

|

|

|

|

川に網が入り、最後の鮎漁の時期を迎えている。網が入ると大杉谷の夏もいよいよ終わる。2か月の夏の期間に、ここ大杉谷自然学校には約600人の子どもたちが訪れた。最後のキャンプが今終わり、大杉谷を離れるバスに思いっきり手を振り見送ってきたところだ。

夏休みといえば、その直前に子どもたちは皆通知表を貰って帰り、夏休みがスタートしたはず。1学期の成績表の感想はどうだったのだろう。アルファベットや数字やマーク置き換えられた子どもたちの取り組み成果は、一定の評価軸の中で示される。

私たちが行う自然体験活動も教育的要素を柱としてプログラムを行っている。ただ、子どもたちは五感で学んでいるため、それらが教育だと気付く事は少ないのかもしれない。しかし体験の夜学びは学校での机上による学びの世界を遥かに超え、更には評価軸すらない世界で子どもたちは見事に個性を発揮する。

河原の石で石きりをすると、何度も水面を弾き、驚くほど遠くに飛ぶ子ども。釣りを始めると竿を垂らした瞬間から釣り上げる子ども。感想の絵を描くと「短時間でそんなによくも観察ができたものだ」とばかりに詳細な絵に仕立て上げる子ども。臆病な気持ちを振り切って飛び込みにチャレンジが出来た子ども。成績表の数値にはあがってこないけれど、それぞれの子どもの「個」と「成長」が自然の中できらり光る瞬間を見逃さず見つけたとき、私たちはとても喜びを感じる。

数値で成果を示す事は「誰か」にとってとても分かりやすく、また自分でも認識しやすい事だろう。それはとても大切であり、子どもたちに頑張りを見せてほしいところだと思っている。ただ、数値に置き換える事のできない「気づき」や「チャレンジ」、また「教科という範疇に収まりきらない個性の素晴らしさ」が自然体験の中には多くあり、それらを子どもが自分で気付く事は少ない。だからこそ、そばに居る私たちが気付き、褒める事ができたらと思っている。それらの個の輝きは、今後子どもたちの人生の中で固定概念を越え、人生を切り拓く突破口となるだろう。

自然体験活動自体、数値に示しにくい、じわじわと土の遥か下から押し上げるような教育の類に入るのだろう思っている。しかしこれこそが揺るぎない教育だとも思う。それが証拠に、小学生の頃に何度もキャンプに足を運んでくれた当時のちびっ子たちが、今や高校生や大学生となり教員や保育士志望者としてキャンプスタッフとして来てくれるようになった。そしてその数は年々増えている。私たちがわずかな期間、寝食を共にし泣き笑いあったあのちびっこたちが、今度はやってきた子どもたちの成長に沿い、見届ける立場になろうとしているのだ。この事は私たちのひとつの確かな成果だと、心から喜びを感じている。

essay by 西村博美

Vol.28 ~年始のごあいさつ~

明けましておめでとうございます。今年は巳年です。巳年……。感慨深いです。実は大杉谷自然学校が設立された平成 13 年も巳年でした。ちょうど今年で干支が一回りしてきたことになります。確か、開校した平成 13 年 8 月に初めて実施したキャンプの参加者は 9 名。中学二年生の子が最年長でした。あれから 13 年たち、その子は今年 27 歳になっているはずです。

自然学校には毎年 4,000 人以上の方々に体験をしていただいています。時々、あの時のあの子たちは、いったいどんな人生を歩んでいるのかな?と思うことがあります。 何かのきっかけで、ふと自然学校で過ごしたことを、思い出してくれることがあるのでしょうか?

底の見えない紺碧の淵やこぼれるほどの星空、鳥みたいなカエルの鳴き声、焼いた鮎やついたコンニャク、地域のおじいちゃんおばちゃん、出会った友達やスタッフ、楽しかったことや嫌だったこと、ふと心をよぎるのはどんなことなのでしょう? また、ふと思い出した折にでも、ご連絡いただけると嬉しいです。

自然学校のスタッフは相変わらずです。勤務 13 年目が2名、 12 年目が 2 名、 10 年目が 1 名と 10 年以上いるスタッフが半分以上、変わらずに居ます。ただし、記憶にあるより皆、年は取っているはずです。例えば、私は 20 代でしたが、 40 代になりましたから。

大杉谷地域はどうかと言うと、 340 名だった人口が今では 270 余名です。約 80 名も減少しました。今日、明日に変りはなくとも、時間は、一歩も私たちを留め置いてくれないのです。 干支一巡の時間の長さ、重みを感じる年始です。

essay by 大西かおり

Vol.27 ~山があなたを待っている~

|

|

自然学校を長くご支援くださる会員の方で、ここ数年参加が遠のいていらっしゃる方からご連絡があった。お身体の調子が思わしくなく、なかなか大杉までお越しになれない事情お持ちでいらっしゃった。登山がお好きで、日本100名山を制覇する夢を叶えるべく、体調の回復を見計らって久しぶりに登山にチャレンジされた事や、夢にまで見た山だったが体調を勘案し、目的に達する事を断念し下山された事などがしたためられてあった。

どんなに無念であった事かは文字の隙間に滲むように読み取れた。しかし私は思った。山が本当に好きだからこそ出来るこの判断は英断であったと。自らの体力と行程を照らし合わせ、制覇できるかどうかを決めるのは自分自身しか無い。にわか山好きでは出来ない英断と言えよう。名所であればあるほど、登山客も多く、そこを目指す人も多い。「誰かの到達」は「誰かの英断」にも支えられているのだと、この方のお便りから知る事ができる。

お便りの最後に「頑張れ俺!」とあった。山を夢見て自らにエールを送り、奮い立たせる人がいる。山が、高山の草花が病の中にある人に勇気と希望を与える。自然は前向きに生きる人にいつもあたたかい。あなたの回復を、山はきっと心待ちにしている。

essay by 西村博美

Vol.26 ~暮らしの原点は理科の面白さに溢れている~

|

|

小学校の頃、理科の実験があるたびに学校で使った道具が欲しくて親にせがんだ記憶がある。磁石や虫眼鏡は家の前にある文具屋で小遣い程度で買えたが、アルコールランプや顕微鏡に至っては向かいの文具屋で見かける事は無く、私が出かけるような店には置いてあるような物でも無かった。だからなのか、理科の実験で顕微鏡を覗いたときの感動は今も記憶する。先生の目を盗んで切った爪や髪の毛もプレパラートに乗せて覗き込んだ時のあの感動は今も忘れられない。ミクロの世界という未だ知らぬ世界に気づき、私の知りうる事こそがミクロなのだと実感した。

高校の地学の授業で、先生の私物である隕石を各生徒の手に取らせてもらった時などは、何とか私もこの「星のかけら」をこっそりイタダケないかと机の裏側で隕石を割ろうと試みたりした。しかしビクともしない其れは、私に「手に届かぬはずの星に、今触れた!」という強烈な感動だけを残して後ろの席に回っていった。

文部科学省実施の2012年度全国学力テスト結果が出た。今年度は初の試みで理科が加わり、国、算(数)、理の3教科でテストが行われた。とりわけ中学理科の正解率の低さが目立ったそうで、それを知り私はある思いに至った。私自身、実験や実体験を伴う授業に人一倍興味を抱いてはいたが、それが成績に繋がったかと問われるとそうでは無かった。だから私も理科、生物、化学、物理、地学など全て「苦手」と思い込んでいたし、その先入観で報道にある通り「理科離れ」していた。しかしある時、自分の口にする野菜の栽培を自分の手で試し、うまく行かぬ時には要因を分析し、また害虫退治に薬を使わず忌避したいと仕組みや仕掛けを考える時、はたと気づいた。「これって理科じゃないの!」理科離れ?役立つ感覚が薄い?滅相もない。めちゃくちゃ面白いじゃないか!そうなのだ、自然の摂理の「理」は理科の理。摂理を知る事は生きるために必要なことなのだ。

今日から新学期が始まった。この夏だけでも大杉谷自然学校が体験で関わった子どもたちは約750名。皆、この大自然の中で、カートンドッグを作る時、鮎のつかみどりやしゃくりをする時、ウナギを捕るため川に仕掛ける時、五右衛門風呂や羽釜の薪に火をつける時、子どもたちも目はキラキラ輝いている。どうしたらうまく行くか考える姿に理科嫌いは見えない。知らぬうちに理科的思考に至る子どもたちを見て「実体験」の必要性をつとに感じる。そして、この大自然の中での体験からくる「おもしろーい!」が、いつか思い出され応用される日が来ると信じている。

essay by 西村博美

Vol.25 ~7年ぶりの再開~

日本百名瀑「七ツ釜滝」

|

更に長くなった平等嵓吊橋

|

4月26日(木)、シシ渕から先の大杉谷登山歩道が七年半ぶりに「七ツ釜滝」まで通 行可能となりました。登山歩道も点検パトロールされ、大杉谷・桃の木山の家上流約 700m地点の「日本百名瀑」を見る事ができるようになりました。平成16年9月の大雨 災害により流出した平等嵓吊橋も3月末に完成。長さを増した新橋は、大杉渓谷の中では82mの最長吊橋となり、平等嵓もより近くに見え迫力満点です。

コースタイムは大日嵓登山口から桃の木山の家まで片道約4時間、往復8時間の行程。下山中の事故も多いため、宿泊するなど、時間にも余裕あるのんびり登山がおすすめです。清流と岩が織りなす渓谷美をお楽しみください。

ファンに再開を待ち望まれた「桃の木山の家」

essay by 森正裕

Vol.24 ~それぞれの場所で、夢を放とう~

|

|

高度成長時代あたりからでしょうか、日本では「田舎は貧しく、町は潤う」という認識がありました。その時代の町は確かに勢いがあり、多くのビジネスチャンスに恵まれていたのです。しかし景気低迷の現在では、町での雇用もすすまず、今はいずれの地もさほど大きな差は無いのかもしれないと思います。言い換えれば、いずれの地もある面は厳しく、ある面は豊かであるという事です。私たちの団体も変わらず厳しくあり、そして豊かです。経済的には決して豊かとは言えませんので当然ながら厳しいのですが、何が豊かであるのかというと「夢がある」のです。

限界集落のこの奥地で、どんな夢があるのかと首を傾げられるかもしれませんが、同じ事務所内に大杉谷移住促進協議会事務局が同居するようになり、折に触れ、私たちはこの奥地に「今後どんな人たちが訪れ、この地域を好きになってもらえるのか」を考えます。そしてひいてはこの地域で住み着いてもらえたなら…という思いから発せられる自由な発想の色々なアイデアは話していても、聞いていてもとても楽しいものです。この地域に一人増え、二人増えするうちに、どんどん新たな可能性が生まれる気がします。そう思うとき、果てしなく夢は広がり、きっとこの夢は絶える事は無いでしょう。アイデアを口にする皆の顔が本当に喜々としています。そしてその気持ちの根っこには「私たち自身がこの大杉谷が大好きだ」という思いが見てとれます。

1月中旬からやってきた3名のインターンが3月上旬に研修期間終了となり、大杉谷を卒業していきました。そして3年間大杉谷でスタッフとして活躍してくれた金ちゃんこと、金子君が契約期間終了となり今日、旅立っていきます。30代、40代が「若い層」に値する限界集落ではこうして集落をあとにする人を見送るのはとても寂しい事です。しかしここで少なからずご一緒した多くの人たちは今もう既に日本の各地で、はたまた世界のどこかで同じ類の夢を放ってくれると信じています。今日また、大杉谷で育んだ夢を抱えた一人が旅立つ時がきたのです。どこに居ても心のふるさと大杉谷を忘れず居てくれる事を願い、去りゆく後姿に手を振りながら、いつかまたこの地を訪れてくれる日を楽しみに待ちましょう。ありがとうとさよならを何度も交わしながら。

essay by 西村博美

Vol.23 ~年末年始のご挨拶~

平成 23年も後わずかとなりました。今年は東日本大震災や9月の豪雨災害があり、その自然の驚異をさまざまと感じた年でした。ここ、大杉谷でも台風12号の豪雨により崩壊が発生し、宮川本流に巨大な天然ダムが形成されました。水が濁っていた時は「随分深くて広いダムになったな」と思っていたのですが、水が引いてみるとそれは一面に堆積した土砂でした。天然ダムの上流300m一面に堰き止められた土砂が堆積し、水かさを増したように見せていただけだったのです。

これだけの大量の土砂をこれからどのように取り除くのか想像もできません。(※取り除かないと下流の三瀬谷ダムを埋める上、増水するごとに周辺家屋が浸水する可能生があります)私たち人間がどんなに頑張ってもその土砂の処理には数年はかかることでしょう。しかも、このあたりでは平成 16年の豪雨災害の土砂の流出がまだ続いています。

そもそも大杉谷という深い V字渓谷が形成されるためには、今回のような土砂流出や崩落は起こり続けていた自然現象です。そして流出した土砂は川を運ばれ海に注いでいました。想像すらできないような大量の土砂が伊勢湾に供給され豊かな砂浜形成に寄与してきたのです。

宮川には国の天然記念物ネコギギという魚が生息しています。平成 16年の大災害で個体数を激減させたことを受け、私たちは平成17年から継続的な調査を実施してきました。驚くことに個体数は6年でV字回復をしました。むしろ自然災害による河川床の大きな変化がネコギギの好む環境を作り出したのではないかと思ったほどです。

自分の身近で大きな災害が起こり、そこから回復していく自然の姿を観察していると、大きな自然攪乱も自然の流れの中では当たり前のことで、自然にはむしろ必要なものだったのかもしれないということを垣間見せてくれます。

「ゾウの時間 ネズミの時間」(本川達雄氏著)という大変有名な本があります。それによると、動物は体のサイズが違っても一生に打つ心臓の回数はだいたい同じで、心臓を打つ速度が速く、その回数を早く打ち終えてしまうネズミのような小さな生き物は短命でゾウのようにゆっくり心臓が打つ動物は長命だそうです。そしてそれにともない生きる時間の速さが違ってくるといいます。確かにネズミのちょこまかした動きを観察していると何もないのに大変忙しそうに感じます。私たち人間に流れる時間とは明らかに違っていそうです。

それと同じで自然の中にも何百年がまるで人間の 1年といったような、異なる速さの時間の流れが存在します。それらはなかなか私たち人間がはかり得ないもののようです。まさに「ヒトの時間 自然の時間」です。ただ「自然の時間」を考えてみようとすると破壊された自然の悲しさの中にも希望を感じることができます。

大きくえぐれた山肌を緑が覆うのは、小さな種が巨木が茂るまでを考えると非常に長くかかるかもしれません。いや、鹿がいるから幼木が育たないから、緑には覆われないよという意見もあるかもしれません。そう疑問に思った時はその鹿の個体数も自然調整されて問題なくなるような長い長い自然の時間を想像してみてください。百年か二百年、もしかしたら数百年かかるかもしれませんが、そこはやっぱり元のように苔むした緑に覆われているような気がします。

平成 24年がやってきました。破壊から長い長い回復への一歩を踏み出した「自然の時間」を感じる年になるように祈っています。

essay by 大西かおり

Vol.22 ~願い~

|

|

森さんに春、1枚の檜の葉を貰った。大台ケ原の山の神の護摩焚き神事で祈祷されたものだった。森さんに「お風呂に入れてもいい香りするよ」と教えてもらい、早速お風呂に入れ、家族にいきさつを話した。すると息子が「この葉っぱがあったらみんな幸せで居られるん?」と訊いた。そこで私はしばし考えてこう答えた。「これがあるから幸せになれるんや無いよ、これを見ながら願うから幸せで居られるんよ」。

答えたあと、自分でも意識していなかったことが明確になった。お守りというものの真の価値は「願い」であるという事。「持つこと」ではないのだ。肌身につけては、常に持ち歩いてはそのたびに願いを意識する事が幸せに繋がるのだ。一人の願い事というのはあくまでも一人のもの。そこに地域の神事で人々と「願いを共有すること」により願い事は大きな力に変わるのだ。

この護摩焚き神事が6月にテレビで放送された。『BSフジ「絶景百名山」大台ケ原』という番組の中での事。自然学校の森さんそして大台教会の田垣内さんがそれぞれ語るシーンは忘れられない。「山で出会う感動そのものが神様なのです」と仰る田垣内進一さん。感動、それこそが神。そうだったのか。感激屋の私はそれこそ毎日のように神に会っていたのだ。それを知ってまた感動し、その瞬間また神に会ってしまった。

大杉谷地域はH16年のわずか7年後、先日の12号台風により、またもや土砂水害に遭ってしまった。被災家屋の手伝いに入りたいため、通行止めになった大杉谷地域で、半次郎橋から40分、集落を奥に向かって歩いた。毎日仕事で久豆まで通って居ながら40分も集落を歩くなどはこの9年間のうち初めての事。見慣れた景色が水害で大きく変わる中を歩いては、悔し涙が出た。100年に1度ならず、2度までも…。

集落の入り口出口にある小さな石仏。思わず手を合わせた。「地域の方の命を守って下さりありがとうございました」。自然学校のある久豆以外の庚申さんに手を合わせるのはこの時が初めてだった。地域の方は各在所の庚申さんをいつも毎朝欠かさずお祀りしておられる。その姿を私は「美しい」と感じながら頭の下がる思いで眺めてきたが、その美しさは今回、被害が人の命まで及ばなかった事に繋がっているように感じる。地域の繋がりがあってこその救出劇を幾つも耳にした。

番組「絶景百名山」は森さんの語りでこう括られる。「災害があったあと、大台ケ原はより味わいの深いコースになりました。小さいものですよ、人間なんてものは」。テレビを観ながら心がふるえ、涙が滲んだ。この「大台ケ原」は今、「大杉谷地域」にもそのまま置き換えられる。積み上がる歴史の中の自然の営みと人々の願い。人の力はあまりに小さいからこそ、共に願うのだ。大杉谷の懐の深い美しさは「全てを含んでいる」。そう感じている。

essay by 西村博美

Vol.21 ~地域の教育力~

|

|

春のお話。4月、桜の頃、町内にお住まいの一人のご老人がお亡くなりになった。その事を私は娘から聞いて知った。娘たち高校同級生の間でメールが飛び交ったらしい。「Hさんが亡くなった!」と。娘たちがそんなに残念がるのか、そこには訳がある。実は残念がっているのは娘たちだけじゃなく、お世話になった地域の子どもたち皆と、そして私のような親たちもなのだ。

原付単車で村の中を駆け巡る心若きご老人H氏は、子どもが大好きでいらっしゃった。子どもを見かけると足取りを止め、満面の笑みで子どもたちを眺め、近づいてきた一人ひとりに声をかけていらっしゃる姿を何度も見かけた。地元保育園や小学校の課外事業で農作業を教わる時の先生でもあった。娘は今もHさんに教わった芋ほりがどれほど楽しかったかを話す。

小学生の入学式には参席され、新入学生にプレゼントをくださった。その際、ひとつの詩を朗読くださった。詩は「1本のえんぴつ」。この詩の最後はこうくくられる。「一本の鉛筆があれば 八月六日の朝と書く 一本の鉛筆があれば 人間のいのちと 私は書く」そしてH氏は「皆さん、よく勉強し、よく遊んで大きくなってください」と仰った。新入生一人ひとりが頂いたプレゼントは1本の鉛筆だった。

戦時を生きてこられたH氏がどのような思いでこの鉛筆を子どもたちに手渡し、そしてどのような思いで地域の子どもたちの育成にかかわって下さったのか、子どもの成長に託す願いを1本の鉛筆から私たちは窺い知る。

「地域の教育力」という言葉を信じて私たちは自然学校を運営している。地域の大人たちの教育的視点で子どもたちの育成に関わりたいと強く思っている。そしてそこには私たち大人の「未来に向けた願い」が含まれている。Hさんを通じて、またこの仕事を通じて、生きるという事は「願いを生き方で示す事」ではないかと思う。いや、そうありたいと思う私の希望なのだろう。

昨日から町内の小学生が大杉谷を訪れ、6日間のキャンプを楽しんでいる。子どもたちは明るくて元気で逞しい。よく気が付いて、友だちに優しくできる。H氏がお亡くなりになっても私たちがたくさんの目であなたたちを見つめよう。健やかに育てと。

近く、終戦記念日を迎える。地元小学校に植えられたH氏寄贈樹の4色に咲く珍しい梅は、その葉をそよそよと夏の風に揺らしながら9日の登校日に坂道をのぼる子どもたちに「健やかに育て」と語るのだろうか。今年の記念日は3.11を背負った私たち大人にとっても特別思い深める日になるであろう。ご冥福を祈りながら。

essay by 西村博美

Vol.20 ~「コブシ嶺」行ってきました!~

|

|

悪天候が予報された6月11日(土)~12日(日)、予定通り「大台ヶ原(ミステリー)・コブシ嶺」登山行ないました。活発な梅雨前線の影響で6月11日未明には強い雨に見舞われましたが、集合時間の8時前には雨も小降りとなり、いざ出発。

今回は大台ヶ原ミステリーということで参加者の皆さまは心なしか神妙なご様子。大台ヶ原ドライブウェイの中盤、伯母峰峠口を過ぎたところで停車。見上げる急斜面を目の前にして、森から本日の登山ルートが発表されると、「まさか…」「冗談だろ…」といった苦笑いが。

今回のミステリーは、台高山脈と大峰山脈を結ぶ唯一(!?)の稜線域にある伯母ヶ峰(標高1266m)を目指しました。稜線に上がると、大台ヶ原ドライブウェイがすぐ近くにあることを忘れるような自然林が広がり、さらに雨模様ならではのうっすらガスのかかった幻想的な風景を楽しむことができました。夕刻には雨も上がり、薄日も射しました。

2日目は橡山林道が5月末の台風2号の影響で通行不能だったため、大台ヶ原駐車場からコブシ嶺までの片道約6kmを往復しました。この日も雨が心配されましたが朝から曇りの天候で、天候次第では途中の地倉山までの引き返しも頭に入れながら出発しました。

尾鷲辻から先、コブシ嶺までの道は近年登山者があまり入っていない様子で一部枝を掻き分けたり、崩落地を避けながらの登山でした。結局、昼過ぎまで雨に見舞われることなく最終目的地のコブシ嶺まで行くことができました。

コブシ嶺からの眺望は、前日からの雨が空気中の塵を排除し、まるで洗った直後のレ

ンズでものをみるような本当にクリアな景色が広がっていました。西方は近畿最高峰「八経ヶ岳」を始めとする大峯の山々を、南方は尾鷲の街や熊野灘を、東方は南島町方面の山々や海岸線を、そして眼下には東の川とその谷筋を望むことができました。

2日間大雨を覚悟して(!?)参加された皆さまも、目に柔らかい緑と澄んだ空気をゆっくり堪能することができ、満足したご様子でした。大台ヶ原駐車場を出発すると激しい雨に見舞われました。

essay by 金子恒久

Vol.19 ~忘れないという事は愛である~

ゴールデンウィーク真っ盛りの今日、一組のご家族が自然学校を訪ねてこられました。ここ、大杉小学校で4年生の途中まで通われたと仰る大杉地域出身者とそのご家族でした。「当時の懐かしいものがあると聞き、見せて頂けたら」と仰るので、地域を離れて40年も経つ小学校を訪ねて下さった事が嬉しくなり、普段公開していない昔の小学校の記念品が凝縮して保存されてある「思い出の部屋」(今、私が命名しました)にお通ししました。

記念アルバムや制作物をうっすらと思いだされたり、同級生を思い出されたり。その方の御嬢様と思われる方がお父様のご様子をビデオカメラで撮影されている姿を拝見し、そっと部屋から離れました。ご家族の皆さんはご本人が思い出を辿るこの訪問をどんなにあたたかい眼差しでその場に同席しておられたでしょうか。暫くして「本当に懐かしかったです」と出てこられました。自然学校の事務所にある、地域の方からのご提供により保管していた小学校の校歌を流しましたら少し思い出されたようで、喜んでおられました。

私たちが普段使っているこの校舎が大杉小学校として閉校した際に制作された記念誌「大杉っ子」。この記念誌には開校以来の各卒業写真と卒業生代表者の寄稿が添えてあります。ご本人は4年生の途中に転校されたので卒業写真の中にはいらっしゃいません。しかしそこにはこう書いてあります。「○○君、○○さん、○○君(ここにご本人のお名前)、卒業写真には写っていないけれど、13人の思い出の中には残っています」。

40年という時を経て訊ねてみた第二母校でたまたま目にした記念誌。そこに「君を忘れていない」と記された一文にどれほど感激された事でしょう。満面の笑みを拝見し、「普通は閉校すれば取り壊されてしまいます。でもこうして残っているという事は本当にありがたい」と仰られ、私のほうが涙でいっぱいになってしまいました。

懐かしい学び舎によくお尋ねくださいました。こうしてお越し頂ける方のためにも、私たちは「どうぞ、ご覧ください」と思い出の部屋にお通しできるよう、過疎高齢化が更に進んだとしても、この地域で活動を頑張って行かねばと思いました。

essay by 西村博美

Vol.18 ~大杉がいちばん便利~

先日、不在者投票に行きました。仕事に向かう途中に投票したので大杉谷出張所で投票しました。投票用紙を持って中に入るととても嬉しそうな受付皆さんの笑顔。そして「珍しい~」との声。とにかく歓迎モードが嬉しくてその意味が分からぬ私は詳しく訊きました。私の住む集落は割に旧村の中でも便利な入口の集落であるため、その人が奥の不便な大杉に投票に来ることはまず無いらしいのです。私に限らず住民の中で住まいのある場所より奥の場所に投票に行く人はほぼ居ないとの事でした。しかし大杉谷出張所は道沿いにあり、車を停めてからそう歩かずにも済みます。私にとっては他のどの投票所より村の中で一番便利な投票場所だったのです。

投票の件に限らず、大杉は自然資源が豊富で薬草や食べられる野草もたくさんあります。こと自然学校に関しては例えばライフラインが止まったとしても炭も薪もそれらを利用する道具もあって、昔の知恵の詰まった道具もあるから数日間ならきっと生きていける。とても安心でこれこそ「便利」と私は思います。

自然学校に勤務する事を話すたび「あんな奥まで仕事に行くの?」って驚かれる事が多いのですが、私にとって片道車で30分の道のりが気分最高の通勤コース。ちょうど今の時期は満開の花道を通り、もうすぐ桜の絨毯が見られます。新緑に飛び交う鳥たちや、紅葉絶景を見上げるドライブコース、雪のクリスマスツリーさながらの冬景色など、話し出せばきりが無い絶景。私にとって感じたいものが日々見られ、欲しいものもそこにある集落だと思っています。これが逆の松阪(つまり繁華街)方向だったとしたら、私にとって「楽しみの少ない勿体ない30分の通勤路」になってしまうのです。

この頃は大杉谷の地域活性化事業が活発なこともあり、益々地域の年配者が生き生きとしているように見えます。これまでもきっと生き生きとしておられたのでしょう

が、力を集結させるところが顕著になった事で更に元気でいらっしゃるように見え、そういう方たちを見かける事も私の心を満たす要因です。自然学校の力は微力ですが存在する事で「一番便利」と感じられる人がやってくるきっかけの場になれば嬉しいなと思います。今、一番奥のどんつきの集落「大杉」に新しい風が吹き始めていると思うのは私だけでしょうか。いいえ、私たち自然学校のスタッフはいずれ大杉が新しいライフスタイルを求める人にとって最先端をいく地域になると自信をもって思っています。

essay by 西村博美

Vol.17 ~雪中登山~

夜中からの雨が明け方には雪に変わり、集合時には路面に約5cmの積雪。登山参加者の方達から、「中止しますか?」の問い合わせも無く全員が無事集合。林道に入り 少し登ったところでワゴンが登れず、4WDの1台で途中までピストンし、かなり下から林道を歩くことになりました。歩くこと2時間半、昼前に稜線直下に到着。稜線では、霧氷を見ることが出来たのですが強風の為、早々に退散し風の当たらない森に移動後、下山は違うルートの林道を使い無事下山しました。

登山中も雪は降り続いていましたが、皆さん帰りのことを気にすることも無く雪上歩きを堪能されていました。歩行距離は約10km、ほんとうに山が自然が好きな方ば

かりが自然学校に集まってくれます。ちなみにこの日は、山ガール2名、山伯父さん4名、スタッフ(青年研修生2・おっちゃん1・爺さん1)の10名の登山でした。

今後も皆様のご参加をお待ちしています。

essay by 森正裕

Vol.16 ~行く人、来る人~

あけましておめでとうございます。ここ大杉谷では静かなお正月を迎えています。年末の冬のキャンプでは銀世界の中、雪合戦の歓声が響いたのですが、今は自然の音だけが聞こえます。これからしばらくは都会から帰省してくる、娘や息子、孫や親戚で一時の賑やかさやお正月ならではの華やぎが取り戻されることでしょ う。

ちょうど昭和30年代から子どもたちを仕入れ(教育や技術をつけさせ)て田舎から出そうという風潮がありました。その時代に育った子どもたちもみんな都会に行きたい、行くものだと思ったことでしょう。そして田舎に帰ってくるのは盆と正月だけになっていきました。大杉谷の人に聞いても「子どもたちが帰ってきて、今自分が住む 家に帰ってくることはない」と言います。こうして静けさは増していったのです。

自然学校からは夜行バスなどで6人の職員が都会にある実家に向かって帰省していきました。彼らは逆に盆正しか都会にいないのです。正月が休みが明ければ自然学校も普段の騒がしさを取り戻ります。田舎から行く人、都会から来る人、こんな人口がたくさん増えたらいいと思います。

去年から大杉谷自然学校では、高齢化率が70%を超えてしまった大杉谷地区の限界集落対策を本格的に始動させました。もう、ここは待ったなし。「大杉谷に住みたい」という価値観を持った新しい人の移住がはっきりとした重要な焦点です。地域は生きものです。生命力を感じるためには、人の声が響き、活動があり、つながりが欲しいのです。そのために大切なこ とはまず、人が住むということです。

今年は私の大好きなウサギ年。ウサギにあやかって、ぴょんぴょん軽々乗り越えて前進する年になりますように。

essay by 大西かおり

Vol.15 ~ふるさとというのは実は生み出すことができるのかもしれない~

|

|

大杉谷の夏が終わった。まだまだ暑い日が続くけれど、朝夕に秋風を感じる大杉谷。夏に思いっきり泳いで楽しんで帰った子どもたちから嬉しいお葉書が届いたり親御さんから感謝のメールやファックスが届く。届くたび笑顔で大杉谷を後にした姿が浮かぶ。嬉しいって言葉はあまりに簡単で、どんな言葉に変換したらいいだろうと巡らせながら、嬉しい思いをここに綴ろう。

大杉谷自然学校では、7月8月に年間に出会う参加者の約半数と出会う。年間通じた事業展開をしていても、夏の出会いの濃さは他の時期に劣ることがない。一年のうちで最も多くの参加者やその保護者や先生とも出会い、地域の方にお世話になり、ボランティアスタッフに出会う。キャンプを通じて出会うのはたった数日だったとしても、こうした出会いが私たちに大きな喜びをもたらしている。

「保育園のちびっこだったあの子が、もう1人でキャンプに来れるようになったんだね」「そうか、もう中学になったんだ。部活は何をやってるの?」「来年は高校生じゃない!そしたらボランティアでおいでよ!」「大学合格だって!おめでとう!」「今年は就職試験でボランティアに来れないんだって」「結婚で遠くに行ってしまうんだ、おめでとう。元気でね!」「第一子出産!おめでとう!」。

たった数日の出会いが、人知れずの大杉谷という小さな村落でまるで遠くに住む友だちと長い人生を共にしているかのように思える。そして子どもたちが成長していく姿を一緒に見守っているような喜びを感じる。

見送る時の「またね」は、私たちの心からの望みである。来るたびに成長を確かめられるのはとてもうれしい。そしてたとえ再会のチャンスがなかなか無くとも、ここでの喜びを忘れないでいてくれるなら、暫く大杉谷を離れていてもきっとまた長い人生のどこかで会えると思っている。目を閉じたときに映る大杉谷の山や川、そしてスタッフたちの笑顔に会えるように。

大杉谷で出会ったみんな、またね!

essay by 西村博美

Vol.14 ~親離れ、子離れ~

|

|

ツバメたちが巣立ちのシーズンだ。南方まで旅をする飛行の練習で群れて飛び交っては電線にとまり、自然学校の事務所から見える窓外がとても賑やかだ。 一方、自然学校「夏」は7月に入ると同時に開始し、あっという間にもう8月。毎日、川の体験を楽しむ子どもたちの声が大杉谷の山にこだまし、これまた賑やかだ。

子どもの頃のキャンプは準備からもう心がわくわくしたものだ。準備をしながら「こんな時はどうしよう」など、日常を離れる心配事についても思い巡らせたりする。送り出す親心もそわそわし、子どもよりもずっと心配だったりする。いざキャンプに出かけると家の中が急に静まり返り、出かけた子どもが気になって仕方がない。楽しんでいる我が子の様子を覗きたいぐらいの気持ちになる。

子育てとは「我が子の自立」を目指しているのに、少しずつ距離がとれるようになる実感は、嬉しくもあり、寂しくもあり何とも複雑だ。子どもはその親心をよそに、キャンプ先で日常には無い体験の連続に、家を忘れるぐらい楽しんでいたり、喧嘩したり、思うように行動できなかったりすると、ホームシックになる子どもも居る。普段と違ったルールの中で生活や、言われなくても自分で自分の身支度をする事などは、家庭から離れないとなかなか出来ない。そして日常の生活環境に無い大自然の中での様々な体験も、長い休暇 中でないと出来ない事だろう。

きっと家庭に帰る子どもたちは忘れてしまうぐらいの多くの体験を胸に「ただいま」と言う事だろう。このたった平仮名4つの「ただいま」には大きな気持ちが含まれている事だろう。 南方を目指し、ひとりだちするツバメたちを見て、キャンプに来てくれた子どもた ち、キャンプに送り出す親心、いずれをも実感している。この小さな事務所から。

essay by 西村博美

Vol.13 ~ 10周年を迎えて ~

大杉谷自然学校は今年4月で設立10周年を迎えます。平成13年度にこの大杉谷で誕生してから、地域にこだわった環境教育事業を展開して地域を元気にしていこうとの思いでスタートしたことを懐かしく思い出します。無事に10年続けることができたのも色々な方々に応援をしていただいているからだと感謝しております。皆様本当にありがとうございます。

10年経つと、当時小学生だった子どもたちも高校生になり、成人式を迎え、社会に出るとそれぞれ巣立っていきます。もし今でも、ここでの体験を少しでも思い出していただく機会があるのならば本当に嬉しいことです。そして、もし、その思い出が人生を少しでも豊かなものにする糧として役立ってくれているのであれば、この10年の活動が生きていると言えるのではないでしょうか。これからも大杉谷自然学校は人生を彩る思い出を作る場でありたいと願っています。

10年間の間で訪れた唯一の存続の危機が平成16年9月の豪雨災害でした。これもたくさんの皆様からのご支援で乗り切ることができました。大杉谷登山道は未だ閉鎖中ですが、災害直後継続中の調査から、魚類等は災害前のレベルまで回復しつつあることがわかっています。あれだけの破壊も回復もできる自然の強さに触れて、心から自然の偉大さを感じ、自然を見る目が変わりました。

さて、これからの10年です。これまで地域に残る知恵や技術、そして地域の人から直接伝えられる言葉によって、私たちは地域から未来に伝える必要のある教育を提供してきました。ところが、今、その本物を伝える人がいなくなるという危機に直面しています。限界集落がこの先どうなるのか、私たちは既に楽観視できない状況に陥っているのです。また、これとは逆に、これまで自然学校で中長期の研修や勤務をした50名以上の若者が巣立っています。都市一極集中型のお金さえあれば一人ぼっちでも生きていける社会、そんな場所から新しい価値のある社会へと移行しようとする人たちがいるのです。ですから、限界集落でも、この素晴らしいものがたくさん残る大杉地域が、これから果たすべき役割はまだまだ大きいと感じます。

これからの10年、いったいどんなことを、子どもたちや足を止めて考えている人々に投げかけることができるのでしょう。自然学校の役割は未来を見つめる“フューチャリスト”であるのかもしれません。

essay by 大西かおり

Vol.12 ~ 昔の遊びで体ぽかぽか ~

|

|

わくわく冬の大杉谷キャンプの参加者のご家族から素敵なプレゼントをいただきました。それはベーゴマです。昔よく遊んだという方もいらっしゃるのではないでしょうか?樽に張った布の上で高速回転するコマが弾きあいをするあれだったのですが.....残念ながら対戦できるほどベーゴマを上手く回せる子は数人でした。みんなまず、コマを回すことに挑戦!といった具合です。

実は大杉谷自然学校では、最近「昔の遊び」に大注目をしています。今回の冬のキャンプでは大杉谷で地域の方のお宅に民泊(※)させていただいたので、夜は各家でおじいちゃん、おばあちゃんの昔していた遊びを教えてもらいました。メンコ、ビー玉、おはじき、お手玉、けん玉などなどたくさんの遊びが出てきます。おじいちゃんやおばあちゃんたちは見事に見本を見せてくれるのですが、初めて挑戦する子どもたちは四苦八苦です。遊びのコツをつかむ前に飽きてしまう子もいます。どうも昔の遊びには共通のコツがあって、それは直ぐにぱっとできるという類のものではないようです。

ベーゴマ、メンコもお手玉も体全体を使わないと実はなかなか上手くいきません。体の使い方の柔らかさ、しなやかさ、全身でのリズム感、重心など身体感覚がすごく必要なのです。しかも加えて、集中力、駆け引きや戦略など知力や精神力も大切な要素です。楽しく遊べるようになるまで、昔の子どもたちは何年も研鑽を積んだことでしょう。そして、こうして遊びを通して身に付けた身体感覚は、実は何歳になっても再現できる一生もので、多分日常生活に生きてくるものなのではないでしょうか?

こんなに寒い冬でも昔の遊びをするとポカポカしてきます。お正月は昔の遊びをするよいチャンスに恵まれます。ぜひ、昔の遊びで身体を使って遊びましょう。

(※)平成21年夏正式開業して農林漁家民宿となりました。

★ベーゴマをくださったのは松阪にあります「木のおもちゃ がりとんHP」様です。ありがとうございました。

http://www.galiton.co.jp/「木のおもちゃ

がりとんHP」

essay by 大西かおり

Vol.11 ~ すてきなお便り ~

|

先日の家族でキャンプにご参加いただいた海保さんファミリーから、こんな素敵なお葉書をいただきました。ママ、美幸さんの手描き葉書は、なんと1泊2日の体験が全てイラストになっているではありませんか。そうです、この日、ウサギコウモリも、そして木星も観ました。飛び込み、鮎の塩焼き、、たくさんの体験が全てイラストに。スタッフ一同、ついこの日の体験を思い返しながらじっくり拝見しています。

参加いただいた方からのご連絡というのは本当に嬉しいものです。メールやお電話、お手紙や、こうしてイラストを頂くこともあり、私たちの小さな活動が、皆様にこんなに喜んでいただける事は、次の活動への大きな励みになっており、こちらこそお礼を申し上げたい思いです。

大杉谷自然学校のスタッフのほぼ全員は大杉谷自然学校の存在がきっかけで移住しスタッフになりました。縁もゆかりもないこの小さな村で、地域の方と、また、参加いただいた方と縁を重ねて幸せに暮らしています。参加者の方もきっと同じだろうと思います。自然学校がなければ、きっと場所も存在も知らなかった大杉谷地域。山奥の小さな村と、町の人を繋ぐのは大自然のみではありません。きっとそこで営まれる人との心の通い合いであると思います。このお葉書を見つめながら、単なる参加者、主催者という関係では終わらないお付き合いが出来る喜びをかみしめています。ありがとうございました。

essay by 西村博美

Vol.10 ~ 大杉谷で過ごした逞しい君たち ~

|

|

「大杉谷で夏を満喫する逞しい子どもたち、また来年会おう!」

今年の「夏のキャンプぶっとおし」は 7月2日をスタートに、最終8月30日まで続いた。冷夏と言われながらも例年以上の暑さを見せた大杉谷。私は事務所に居ることが多いが、それでもこの夏、キャンプに訪れたみんなとの少ない接点で、多くの感動を貰った。

その中の目立った一つは、この地域ならではの食事である「鹿肉」を本当に美味しそうに味わう子どもたち。現代食文化にどっぷり浸かりきっている私たちは「日光に当たらない軟弱なハウス野菜」や「元気に動き回ることの無い動物の肉」を食する機会も多い。けれどキャンプの食事に登場した鹿肉はほぼ脂分が無く、しっかりと動き回っているため、繊維質たっぷりでとても硬く噛み応えがあり、独特の匂いもある。それを「旨い!おかわりする!」と言う子どもたち。私は「この子たちなら、平地で土を踏みしめ育った鶏、牛、豚を喜んで食べてくれるかもしれない」と本当に嬉しかった。

私たちは多くの動植物から命をいただいて、日々を暮らしている。だからこそ、健全な食品を口にする必要がある。けれど軟弱な食品や加工食品に慣れてしまうと、なかなか逞しく育った食品を美味しいと感じる感性は育ちにくい。だからこそ、鹿肉を頬張って競うようにお代わりした子どもたちの食の感性に、大いに未来の希望を感じた。

逞しい子どもを育てるきっかけ作りを諦めず続けていこう。これからも、来る日もくる日も。食事のサポートをしてくださったせせらぎ会さんにもこの場でお礼申し上げます。ありがとうございました。

essay by 西村博美

Vol.9 ~6500個のひのき積み木~

|

|

大台町にある武田製材様から積み木のセットをご寄付いただきました。ただの積み木セットではありません。なんと総数6,500個以上!ヒノキの白太でできています。

触ると爽やかなヒノキの香りが漂います。しかも、角は一個一個手作業で丸められていますので、子どもたちも安心して使うことができます。これで子どもたちが創意工夫をしながら、色々なものを作っていく予定です。

どうでしょう、街を作ったり、公園を作ったり、宮川流域を再現したり、そんな大きなものを作って欲しいなと思っています。今年の雨の日のプログラムでは大活躍しそうな予感です。ご希望の方には販売もされているとのことですので自然学校までご一報ください。

essay by 大西かおり

Vol.8 ~巣立つ君たちへ~

|

|

平成20年度の最後のプログラム「わくわく宮川体験キャンプ」(3月26-28日開催)が終了した。対象は中学3年生までだが、中学になるとクラブ活動や勉強が忙しくなり、中学生の参加率はうんと低くなる。つまり、「今回で最後なんだよ」っていう6年生たちが今回も数名参加してくれた。

平成20年度に参加してくれた小学6年生は延べ64名。中にはちびっ子のときからキャンプに参加の子どもも居る。大きくなったなぁと思うと、お別れの時にはじんわり涙が浮かぶ。こういう成長にご一緒させてもらえたことが本当に嬉しいよ。「高校生になったら絶対ボランティアスタッフでやって来るから。その時までリキも自然学校のみんなも居るよね!?」。。もう我慢していた涙がこぼれてしまうよ。

今年度最後のキャンプは桜の開花が早く、自然学校の桜は満開。まるで巣立つ君たちのために咲いたかのように。いつかひとまわり大きくなった君たちがここに帰ってくるのをこの桜の大樹が、大暴れした夏の川が、摘んだ茶畑が、巻き割りしたあのお宅の庭が、民泊先のおじいちゃんおばあちゃんが、この大杉谷の風と土と雨が自然学校のみんなと待っているから。必ず待っているから。

6年生のみんな、卒業おめでとう。

essay by 西村博美

Vol.7 ~大台ヶ原 日本一の大雨の森~

大杉谷自然学校の森がNHK取材班に同行し、番組制作に大きく関わった番組が昨年から数回TV放送をしている。昨日もその素晴しい番組のオンエアを観た。番組の中では、私がぶらりと登山しただけではとうてい見ることのできない映像が数多くあり、大台町住民ながら初めて見る町の美しい映像に感嘆の連続だ。

いつも番組を観ても思うことは「水」という存在の素晴しさである。町を流れる美しい水は特殊な地形がもたらす雨から始まる。留まらぬ水はやがて地下で濾過されながら、動植物を育み、川に流れ込んでは里に暮らす人の営みを支える。そしてやがて海に流れ込む。

私は大台町の住人になる前から、道家の開祖「老子」が好きだった。老子の有名な言葉に「上善如水(じょうぜんみずのごとし)」という言葉がある。「水は決して争わず主張もせず、いかようにも形を変えながら、謙虚に低いところに流れ込むことを善しとし、また岩をも打ち砕く真の強さも持ち合わせる」という言葉。

水のように謙虚な強さを持ちたいと思う私が、宮川に惚れ込みこの町に住んでもうすぐ8年。日本一大雨の降るこの町がなぜこんなに魅力的なのかをあらためて知り、旅をする水の懐の深さに気付く。

そしてますますこの町が好きだと思うのだ。

(写真は 大杉谷原生林内の源流)

photo by 森 正裕

essay by 西村博美

Vol.6 ~お正月の恒例行事~

|

|

ここ大杉地区では、年末から年始にかけて、あたり一面、年の瀬やお正月の雰囲気が溢れます。どこが変わるのかといわれても、注連縄や門飾りがしてある程度でそれほど普段と変化はありません。私の気持ちや周りの人々の気持ちに年の瀬やお正月がやってくるので、心の中で地域の空気が変わってしまうのでしょう。

私は、お正月には恒例にしている行事“書初め”をします。1月2日に親戚のお宅にお伺いして、今年の目標を書くのです。「一年の計は元旦にあり」という言葉もあるように、書初め時に目標を書くことは新たに気概を示す意味で、私の中ではとても大切な行事です。もちろん365日どの日にも目標を書くことはできるのですが、やはり新年という清々しい空気が満ちた中で新たな気概を示すのが一番ふさわしいような気持ちがしています。

ちなみにここ数年間に書いた目標は「時間厳守」「整理整頓」「仕事を早く終える」「恋愛成就」でした。これらは今年もまだ書き続けたい目標が混ざっています。

essay by 大西かおり

Vol.5 自然のぬくもりって素敵!

|

|

秋になると木の実を拾いたくなる。木の実だけじゃない。綺麗に色付いた落ち葉や、味わい深い枯れ方のツルなど、少し散歩をするだけで「すぐそこにある素敵」を見つける。拾い物を紙の上に広げると、それだけで何時までも眺めて居たくなる可愛らしさがあり、何か作ってみようかな?と創作意欲が沸き立つ。

きっと私以外にもそんな方が多くいらっしゃるのだと思う。ほら、この可愛らしい小枝のオブジェ!実は登山によくご参加の方のハンドメイドのプレゼント。山歩きの最中に「そこにある素敵」を集めていらっしゃったよう。可愛い創作物をじっくり見るとますますあたたかい。丸太のベンチに座るダンディなおじいちゃんと抱っこされる孫にはどんな会話がここにあるのだろう、シルバーグレイのおばあちゃんに女の子はどんな話を聴いてもらっているのだろう…、ぬくもりの上の想像は尽きない。自然が放つエネルギーってこんなにもあたたかく優しい事をオブジェを眺めながらあらためて感じるこの秋。皆さんも素敵な秋を拾ってみませんか?

essay by 西村 博美

Vol.4 また来年、夏、会おう!

| 2008年の夏の事業が終わった。毎年この過疎高齢化の大杉谷の山々に連日元気な子どもたちの賑やかな声が響き渡る7月8月。 8月ラスト2日間は大雨の影響で約100人にお越し頂けず残念だったが、それでもこの2ヶ月のうち大杉谷にやってきた子どもたちはなんと1749人。私たちが1年間で出会う参加者の約45%にもなる。 9月に入った。キャンプ中には聴こえなかった鈴虫の声が鳴り響く自然学校。風流だけれどなんだか寂しい。だからというわけじゃない。夏の間に出会った子どもたちが、また大きくなって会える日が楽しみで仕方ない。 必ず、来年また会おう!!この大杉谷で! |

大岩からの飛び込み

この夏830匹も |

essay by 西村 博美

Vol.3 “ありがとう”の交換

地域の方や活動をご支援いただいている方から、「こんな活動をしているのですが、キャンプ参加の方の前で披露できませんか?」というお問い合わせをたまに頂く。

活動の中にそんなお楽しみショーがあったなら、さぞ参加者も楽しいだろうと、お互いに無理の無い範囲でお願いしている。和太鼓の演奏であったり、大道芸ショーであったり。

大道芸に至っては、参加者もピンやジャグリングボールを渡され、楽しそうに体験する。そしてショーをされた方から「ありがとう」という声を頂く。私たちのほうこそ、「ありがとう」という思いで一杯だし、参加者もまた「ありがとう」「また来てね」という。

互いの「ありがとう」の交換。そんな関係作りが大杉谷では繰り広げられている。

essay by 西村 博美

Vol.2 大杉谷の神秘的な生き物

ゲンジ蛍が飛び交い始めました。

H16年の台風災害後、蛍の数が激減していましたが、なんと私は昨日、一箇所に約100匹が飛び交う中に身を置き、これだけたくさんの蛍が戻ってきてくれた事に喜びを隠せませんでした。まるで多くの流れ星の中に居るような幻想的な夜でした。6月は魅力的な生き物に出会える時期です。モリアオガエルの産卵もこの時期見られます。是非皆さん、大杉谷に足を運んでみてくださいね。

そして、見かけた素敵な生き物の情報を是非大杉谷自然学校までお寄せ下さい。

私たちの気付かない生き物をもしかしてあなたが発見するかも!!

|

|

モリアオガエルって泡球の中からおたまじゃくしにかえって、下の池に落ちるんだよ!

essay by 西村 博美

Vol.1 幻想的な大台町の山と谷

天候によって様々な姿をみせる自然。

厳しくも時折優しさも感じる雨の山、幻想的な霧の風景、まばゆい緑など五感で体験する場所がこの大台町にはたくさんあります。

季節ごとに移り変わる大自然の神秘。大台町の山と谷は魅力たっぷりです。

大杉谷源流部の原生林 ブナ、ミズナラなどの林 |

大台町稜線 標高1000mあたりから 見られるシロヤシオ (五葉ツツジ) |

photo & essay by 森 正裕